In der chinesischen Provinz Xinjiang leben neun Millionen UigurInnen. Die Region ist reich an Bodenschätzen und arm an Autonomie. Wie in Tibet fährt die Regierung einen harten Kurs gegen alle, die Menschenrechte einfordern oder von einem eigenen Staat träumen.

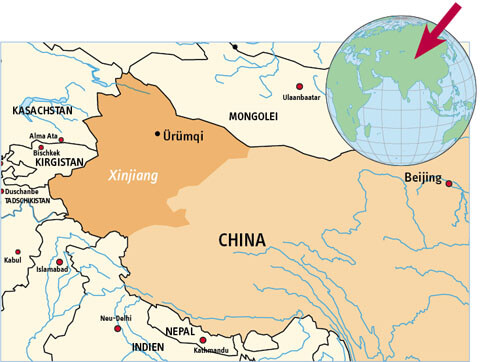

Ürümqi. Turpan. Kashgar. Alte Knotenpunkte der Seidenstraße. Hier wird Reis mit orientalischen Gewürzen zubereitet und eine Verabredung in Xinjiang-Zeit vereinbart. Zwei Stunden Zeitverschiebung und mehr als 3.000 Kilometer trennen Ürümqi und Peking voneinander. Nicht nur die Uhren ticken anders. Die UigurInnen sind hanafitische Sunniten, wie die UsbekInnen, KirgisInnen, KasachInnen und TadschikInnen. Geschichte und Kultur der UigurInnen sind eng mit Zentralasien verknüpft. Uigurisch gehört zu den Turksprachen und greift auf arabische Schriftzeichen zurück. Mehrmals gelang den UigurInnen die Ausbildung einer eigenen Staatlichkeit, zuletzt 1944-49. Seit Maos Machtübernahme 1949 versuchte Peking, die UigurInnen zu assimilieren. Die Mehrheit identifiziert sich jedoch weder mit der Volksrepublik China noch mit der Herrschaft der Kommunistischen Partei (KP). Einige kämpfen für mehr Mitsprache innerhalb Chinas, andere fordern einen eigenen Staat „Ostturkestan“. Beides stößt in Peking auf Ablehnung.

Am Bahnhof von Ürümqi wird das Gepäck gescannt und penibel durchsucht. Kontrollen sind Teil jeder China-Reise. In der Provinz Xinjiang fallen sie aber deutlich strenger aus. Ein Polizist kommentiert das lapidar: „Wir sind in Xinjiang, da ist es anders.“ Ürümqi ist die Hauptstadt des „Autonomen Uigurischen Gebietes Xinjiang“ und immer wieder Schauplatz von Aufständen und Protesten. Obwohl die Provinz offiziell „Autonomes Uigurisches Gebiet“ heißt, ist es wie im „Autonomen Gebiet Tibet“ nicht weit her mit Freiheit und Selbstbestimmung. Militärtransporter, Sicherheitskräfte und Checkpoints prägen das Straßenbild. Seit dem 11. September 2001 nützt Peking die Bedrohung durch Terrorismus als Argument, um politische Proteste im Keim zu ersticken und macht Terrororganisationen für Anschläge wie jenen am Tiananmen-Platz im Oktober 2013 verantwortlich. Allein 2013 hat der Konflikt in Xinjiang mehr als 100 Tote gefordert.

Xinjiang ist zwanzig Mal so groß wie Österreich und macht ein Sechstel der chinesischen Staatsfläche aus. Die Provinz ist reich an Bodenschätzen, darunter Erdöl, Gold, Uran, die der chinesischen Wirtschaft zugutekommen. Die UigurInnen profitieren kaum davon, die neuen Arbeitsplätze gehen an Han-ChinesInnen, die sich in eigens für die Zuwanderer gebauten Hochhäusern niederlassen.

Wie in Ürümqi marschieren auch in der Oasenstadt Turpan Polizisten und aus KP-Kadern und militanten Han-Siedlern rekrutierte Bürgerwehren mit Holzknüppeln und Gewehren bewaffnet durch die Straßen. Viele tragen rote Armbinden mit der Aufschrift „Der Mann, der schlechte Gedanken hat, muss gezüchtigt werden“. Turpan ist, wie viele Städte in Xinjiang, in uigurische und chinesische Viertel geteilt, das gilt auch für Taxis und Geschäfte. Uigurische Fahrer hängen grüne Schriftbänder über ihren Rückspiegel, chinesische rote. Ähnliche Signale sind Tafeln vor Lokalen und Läden.

Spätestens in Kashgar, einer 300.000- Einwohner-Stadt in der Nähe der kirgisischen und tadschikischen Grenze, fühlt man sich nicht mehr wie in China. Kashgars Altstadt, die aus Lehmhäusern bestand, musste zwar der chinesischen „Modernisierung“ weichen, aber orientalische Architektur und Basare wie der berühmte Sonntagsmarkt bestimmen noch immer das Alltagsleben. Busse karren chinesische TouristInnen zum größten Viehmarkt Asiens und bringen sie nach einigen Fotoaufnahmen von Yaks, Kamelen und Schafen in eine der neuen Shopping Malls von Kashgar. Chinesische Rucksack-TouristInnen wie der Student Yejun steigen lieber in den Herbergen der Altstadt ab. Xinjiang und die Vielschichtigkeit des Landes findet er spannend. Fragen zur politischen Situation der UigurInnen weicht er aus. Auch von den UigurInnen erfahren wir wenig und so entschließen wir uns nach unserer Rückkehr nach Österreich, Kontakt mit der in den USA lebenden uigurischen Menschenrechtsaktivistin Rebiya Kadeer aufzunehmen. Sie erklärt sich zu einem E-Mail-Interview bereit.

„Die chinesische Regierung betreibt eine sehr repressive Politik“, sagt Kadeer. Für ihr politisches Engagement hat sie eine neunjährige Gefängnisstrafe bekommen – nach fünf Jahren kam Kadeer auf Druck der USA vorzeitig frei. Heute ist Kadeer Präsidentin des World Uyghur Congress (WUC) und setzt sich im Exil für die Anliegen der UigurInnen ein. „Der Konflikt in Ostturkestan wird oft als ethnischer Konflikt zwischen Han-Chinesen und Uiguren missverstanden“, erklärt Kadeer. Seit 1949 hat es mehr als 100 Aufstände mit hunderttausenden Toten gegeben. Wie viele Menschen starben und wie viele inhaftiert sind, weiß niemand. „Wir kennen keine genauen Zahlen“, sagt Kadeer, „aber ich schätze, dass 40.000 Uiguren als politische Häftlinge in chinesischen Gefängnissen sitzen.“

Kadeer wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Mit 15 Jahren musste sie heiraten, mit ihrem ersten Mann bekam sie sechs ihrer elf Kinder. Minderheiten waren von der Ein-Kind-Politik Chinas ausgenommen. Mit 27 ließ sich Kadeer scheiden, begann Handel zu treiben und stieg zu einer der reichsten Frauen Chinas auf. Sie heiratete den Schriftsteller Sidik Rouzi und gründete Organisationen, die sich für Frauenrechte und die aktive Teilhabe der UigurInnen an Handel und Wirtschaft stark machten. Kadeer ließ das erste Hochhaus in Ürümqi bauen und richtete dort ein Kaufhaus ein. Die Zentralregierung in Peking war auf die resolute Uigurin aufmerksam geworden und bestellte Kadeer als Abgeordnete in den Volkskongress. Anstatt sich anzupassen, setzte sich Kadeer für die Rechte der UigurInnen ein und fiel 1997 endgültig in Ungnade, als sie Belege für ein Massaker an UigurInnen in der Provinz Ily sammelte. Von der Vorzeige-Uigurin war sie zur Staatsfeindin geworden, die man in Einzel- und Isolationshaft zu brechen versuchte. Ihre Söhne Ablikim und Alim sind noch immer eingesperrt. Ihr Engagement gibt sie dennoch nicht auf: „Wenn ich nicht weiter für mein Volk kämpfe, dann wird unsere Kultur untergehen.“

Der starke Zuzug von ChinesInnen führt zur Sinisierung der Westprovinzen. Im tibetischen Lhasa sind Han-ChinesInnen längst in der Mehrheit. Die TibeterInnen stellen nur mehr 19% der Bevölkerung in ihrer Hauptstadt. Der Bau der Tibet-Bahn hat diese Entwicklung weiter beschleunigt, da die Verbindung Peking – Xining – Goldmud – Lhasa neben dem Abtransport der Rohstoffe auch den chinesischen Zuzug fördert.

Von den zwei Millionen EinwohnerInnen Ürümqis sind nur noch 12 % UigurInnen. „Die Art und Weise, wie die chinesische Regierung Tibeter und Uiguren behandelt ist ähnlich, gerade wenn es um religiöse Unterdrückung und um die Zerstörung unserer Kultur geht“, sagt Kadeer, die mit dem Dalai Lama befreundet ist. Seit Jahren propagiert die Regierung „Zhonghua minzu“ – eine chinesische Nation, in der die Han-ChinesInnen und die 56 anerkannten ethnischen Minderheiten zu einer großen chinesischen Familie zusammenwachsen sollen. Für viele UigurInnen und TibeterInnen bedeutet „Zhonghua minzu“ die Aufgabe ihrer Identität. In den letzten Jahren haben sich mehr als 120 TibeterInnen aus Protest selbst verbrannt, um auf die prekäre Lage in ihrer Heimat aufmerksam zu machen. Während die TibeterInnen international eine starke Lobby haben, sind die UigurInnen bislang relativ unbekannt geblieben.

Wie steht es um die anderen Minderheiten im Land? Einige Gruppen wie die Bonan, Jino oder Nu sind so klein, dass sie keine politische Rolle spielen. Die größte Minderheit sind die Zhuang mit 17 Millionen Angehörigen im Südosten Chinas – auch hier nehmen die Spannungen zu. Im Vergleich zu den UigurInnen haben sich die muslimischen Hui, die zehn Millionen stellen, mit Peking arrangiert, nachdem mehrere Aufstände gescheitert waren. Kadeer sieht den Unterschied so: „Die Hui sind über ganz China verstreut. Sie haben keine Heimat, in die das chinesische Regime einmarschieren kann und keine eigene Sprache, die Peking inhaliert und ersetzt.“

Nicht nur mit Minderheiten geht die KP-Spitze repressiv um. Politische AktivistInnen werden Opfer massiver Einschüchterungen und willkürlicher Inhaftierungen, wie etwa Amnesty International berichtet. Hunderttausende werden in den berüchtigten Arbeits- oder „Umerziehungs“-Lagern festgehalten. Im Dezember kündigte Peking deren Auflösung an, was allerdings viele Menschenrechtsorganisationen für Augenauswischerei halten. Wie lange das Regime diese immense Repression aufrechterhalten kann, ist offen: Seit dem Studentenaufstand von 1989 wird der Tiananmen-Platz Nacht für Nacht abgeriegelt. Peking agitiert gegen Falun Gong-AnhängerInnen ebenso wie gegen progressive Künstler wie Ai Weiwei. Zunehmend sieht man das Internet und die Sozialen Netzwerke als größte Gefahr an. Mit ihrer Dynamik könnte gelingen, was bislang allen Aufständen verwehrt war.

Thomas L. Lindermayer ist Historiker, Filmemacher und freier Journalist. Gemeinsam mit der bulgarischen Schriftstellerin Antina Zlatkova war er 2013 mehrere Wochen im Land der UigurInnen unterwegs.

Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!

- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper

- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe

- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach

- voller Online-Zugang inkl. Archiv

Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.

Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.

Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!

Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.