Eine verpasste Chance

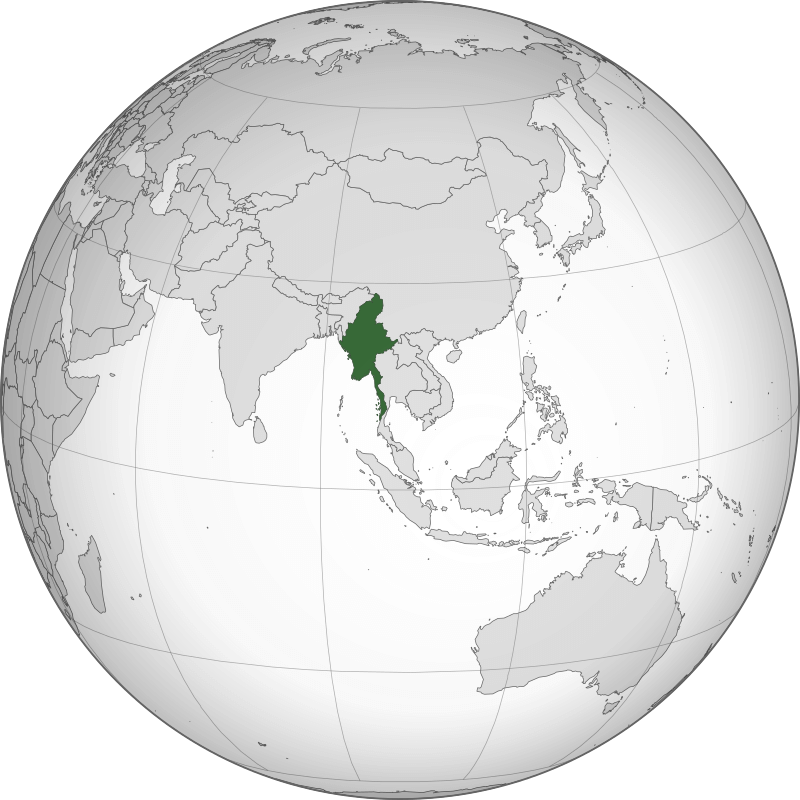

Das vom Bürgerkrieg gebeutelte Myanmar wurde schwer vom Erdbeben Ende März getroffen. Frieden ist auch in Zeiten der Not nicht in Sicht.

Auf das schwere Erdbeben der Stärke 7,7 vom 28. März hat Myanmars Militärjunta zunächst ungewohnt reagiert: Schon nach wenigen Stunden forderte Juntachef Min Aung Hlaing das Ausland zu umfassender Hilfe für das Bürgerkriegsland auf.

Im Mai 2008, nachdem infolge des Zyklon Nargis, rund 130.000 Menschen ums Leben gekommen waren, hatte sich die damalige Militärregierung gegen Hilfe aus dem Westen entschieden. Sie empfand diese als Einmischung in innere Angelegenheiten. Sogar zivilgesellschaftliche Hilfsinitiativen ihrer Landsleute behinderte sie, um eigene Unzulänglichkeiten zu verschleiern.

Doch auch jetzt wurde schnell klar, dass die Junta Hilfe nicht als prioritär ansah. Es dauerte Tage, bis der Juntachef die besonders betroffenen Gebiete besuchte. Seine Truppen ließen auch direkt nach dem Beben weiterhin mutmaßliche Rebell:innen angreifen. Die Soldaten, die in den Erdbebengebieten gesichtet wurden, räumten Schutt beiseite. Den Kampf um das Leben Verschütteter überließen sie laut oppositionellen Medien Rettungskräften aus dem Ausland. Erneut zeigte die Junta, die sich am 1. Februar 2021 an die Macht geputscht hatte, ihre kriegerischen Absichten gegenüber der eigenen Bevölkerung.

Feuerpause von kurzer Dauer

Der Juntachef reiste indes nach Bangkok zum Regionalgipfel der Staaten des Golfs von Bengalen (BIMSTEC). Dieser bot ihm die Chance auf eine diplomatische Aufwertung. Seit dem Putsch hatte der General nur Russlands Präsident Putin, Chinas Premier Li und Belarus’ Präsident Lukaschenko getroffen. Dummerweise schoss sein Militär kurz vor seiner Abreise aus Kontrollwut auf Erdbebenhelfer:innen aus China. Um sich dem Ausland gegenüber versöhnlich zu zeigen, verkündete Min Aung Hlaing schnell noch eine Feuerpause, obwohl er eine solche am Vortag noch entschieden zurückgewiesen hatte.

Doch längst wird weitergekämpft. Die selbst erklärten Feuerpausen wurden letztlich von keiner Seite eingehalten; eine verpasste Chance, die das Erdbeben geboten hätte. Während im indonesischen Aceh-Konflikt nach der Tsunami-Katastrophe 2004 ein Friedensprozess in Gang gekommen ist, haben sich damals auch in Sri Lanka die Fronten im Krieg mit den rebellischen Tamil Tigers noch weiter verhärtet.

Weiter auf Kriegskurs

In Myanmar lenkt die Junta jetzt die internationale Hilfe in die Gebiete, die unter ihrer Kontrolle stehen und lässt andernorts kaum Hilfe zu. Sie sieht im Erdbeben eine Chance, die widerständischen Kräfte zu schwächen. Diese sind in ihren Gebieten abhängiger von der Unterstützung der Bevölkerung. Um sie zu halten, müssen die Widerständischen ihren Fokus auf Hilfeleistungen legen. In der Folge bleiben ihnen weniger Ressourcen für Kampfhandlungen.

Auch dürften die Finanziers des Widerstands, die vor allem in der ausländischen Diaspora leben, nun eher Geld für die Erdbebenhilfe und damit weniger für den Widerstand spenden. Somit wird das Beben zu einem weiteren Faktor im Kriegsverlauf. Ein Kurswechsel in Richtung Frieden ist nicht absehbar. In Myanmar waren schon vor dem Beben 3,5 Millionen Menschen intern vertrieben und laut UNO 18,6 Millionen Menschen (ein Drittel der Bevölkerung) auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Entwicklung in Richtung Failed State dürfte sich beschleunigen, der Bürgerkrieg bald in voller Härte weitergehen. Die von der Junta für Januar 2026 angekündigten Wahlen dürften nicht zur Befriedung beitragen. Angesichts des Ausschlusses der Opposition werden sie sich nur als weitere Farce entpuppen.

Sven Hansen ist Asien-Redakteur der Tageszeitung Taz in Berlin und hat in den vergangenen Jahren des Öfteren in Myanmar recherchiert.

Globale Perspektiven – jederzeit, überall

6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper

12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe

12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)

voller Online-Zugang inklusive Archiv

Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo

6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper

12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe

12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)

voller Online-Zugang inklusive Archiv

Qualitäts-

journalismus schützen

Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.

Und das schon mit € 14 monatlich.

Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.