Wer mit wem auf welche Weise kommuniziert, hat sich in den letzten Jahrzehnten radikal verändert. Im Norden wie im globalen Süden. „Informationsarmut“ hat heute ein neues Gesicht. Und auch die Frage, wie und ob Medien zu einer demokratischeren Welt beitragen können, stellt sich neu.

Ende September kam es in der Redaktion der südafrikanischen Zeitung „Mail & Guardian“ in Johannesburg zu einer heftigen Debatte. Bei dem Terroranschlag auf das Westgate-Einkaufszentrum im kenianischen Nairobi waren 70 Menschen gestorben.

Kurz vor Redaktionsschluss, so schilderte es Chefredakteur Chris Roper, warf „einer der Störenfriede aus dem iPad-Team“ die Frage auf, ob ihre Berichte nicht rassistisch wären.

Konkret bezog sich der Journalist auf die via Interpol gesuchte Britin Samantha Lewthwaite, der die Medien – auch viele deutschsprachige – den Namen „Weiße Witwe“ verpasst hatten. Das sei eine Anspielung auf die mörderische Spinnenart „Schwarze Witwe“. Nun sei bekannt, dass die Britin Lewthwaite mit Germaine Lindsay verheiratet war. Der zum Islam konvertierte Jamaikaner war einer der Londoner Selbstmordattentäter vom 7. Juli 2005, die damals mehr als fünfzig Menschen mit sich in den Tod rissen. Seine Frau habe aber weder ihn umgebracht noch sei sicher, dass sie in das Attentat in Nairobi involviert war.

Am Schluss habe er von seinem „Über-Veto“ Gebrauch gemacht, berichtet Chefredakteur Roper. Sein Fazit: Die Bezeichnung „Weiße Witwe“ habe tatsächlich einen rassistischen Beigeschmack, aber die ansonsten hochempfindliche Zeitung werde sie trotzdem bringen. Rassistisch sei daran, bei einer mutmaßlichen Terroristin die weiße Hautfarbe zu betonen, weil das die diskriminierende Ansicht beinhalte, Terroristen wären üblicherweise dunkelhäutig. Die internationale Nachrichtenwelt habe aber den Begriff „Weiße Witwe“ geschaffen und es bestehe der „Sachzwang“, ihn zu verwenden (weil sonst – was Roper nicht direkt erwähnte – LeserInnen an die Konkurrenz verloren gehen könnten).

Diese Episode aus einem Newsroom in Johannesburg enthält eine Reihe jener Elemente, die die Entstehung, die Weitergabe und den Konsum von Nachrichten zwischen dem Norden und dem globalen Süden im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts betreffen.

Es geht um die Frage, wie die Kommunikation zwischen diesen Regionen läuft. Ist sie noch immer – wie alte Vorwürfe lauten – unzureichend, die Realität verfälschend und diskriminierend? Bestimmen politische und wirtschaftliche Mächte des Nordens nach wie vor das globale Informationsgeschehen? Oder wird es durch die Vernetzung des Globus durch die neuen Medien vom Mobiltelefon über E-Mail und Blogs bis zu den „Social Media“ und den Online-Plattformen für Bilder und Videos gelungen, eine medial gleichberechtigte, interaktiv Informationen austauschende und damit demokratischere Weltgesellschaft zu schaffen?

Zunächst soll die Vorfrage geklärt werden, worum es bei der Herstellung von „Öffentlichkeit“ überhaupt geht. Die Idee reicht bis zur antiken Agora zurück. Einen Höhepunkt fand sie in der französischen Revolution von 1789, bei der die Meinungsfreiheit ein zentrales Element der Menschenrechte war. Für unsere Zeit hat der deutsche Philosoph Jürgen Habermas in den 1960er Jahren eine kritische Theorie der Öffentlichkeit entwickelt. Sein Ideal war basisdemokratisch: Informierte BürgerInnen diskutieren öffentliche Angelegenheiten und mischen sich in den politischen Entscheidungsprozess ein.

Wie die Harvard-Politologin Pippa Norris feststellte, war das ziemlich „romantisch“ und passte mehr zur Ära der Flugschriften und Pamphlete, mit denen einzelne BürgerInnen oder Gruppen bis ins 19. Jahrhundert Kritik äußerten und auf Anliegen aufmerksam machten. An der Situation im ausgehenden 20. Jahrhundert beklagte auch Habermas die Beherrschung der Massenmedien durch wenige Machtblöcke. Die digitale Kommunikationsrevolution sollte ihm deshalb gefallen, meint Norris, weil sie auf der elektronischen Agora weltweit Millionen Menschen die freie Teilnahme am öffentlichen Diskurs ermöglichen könnte.

Postuliert wird diese Freiheit durch die 1948 von der UNO beschlossene „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“, die u. a. freie Meinungsäußerung (Artikel 19), die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheiten (Art. 21 und 22) sowie das Recht auf Teilnahme an Wahlen (Art. 25) garantiert. Derzeit gelten von den 193 UNO-Mitgliedsstaaten 121 als Demokratien, in denen auch gewählt wird. Trotzdem gibt es in vielen – vor allem, aber nicht nur im globalen Süden gelegenen – Staaten kaum eine öffentliche Kontrolle der Mächtigen, keine Berichterstattung über schleichende Katastrophen (z.B. durch Umweltgifte) oder über marginalisierte und verelendete Bevölkerungsgruppen.

Amartya Sen, Wirtschaftsnobelpreisträger 1998 und seit Jahren einer der Ideengeber der „menschlichen Entwicklung“, machte darauf aufmerksam, dass es in seinem Heimatland Indien seit langem keine große Hungersnot mehr gegeben hat, was er auf die Existenz einer – relativ – freien Presse zurückführte. In geschlossenen Gesellschaften wie dem maoistischen China kam es noch 1959 bis 1961 zu einer großen Hungersnot mit zehn oder auch viel mehr Millionen Toten, von denen die Weltöffentlichkeit erst viel später erfuhr.

In den Millennium Development Goals (MDGs) der UNO zur nachhaltigen Entwicklung und Bekämpfung der Armut wurde deshalb auf die „essenzielle Rolle“ freier Medien hingewiesen, der „Öffentlichkeit den Zugang zu Informationen“ zu sichern. Freie Informationen seien aber nicht nur wichtig, um für Katastrophenopfer internationale Hilfe zu organisieren, sie dienten auch dem Abbau von Misstrauen, könnten Konflikte vermeiden und den Frieden erhalten.

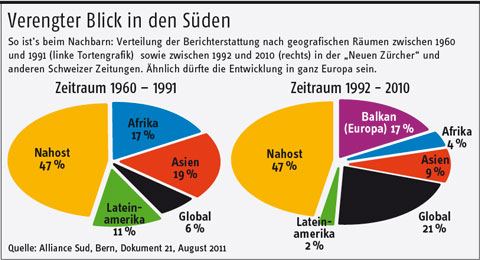

Diesen hehren Zielen stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer 2011 von Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in der Schweiz abgehaltenen Konferenz nüchterne Fakten gegenüber: In der Schweiz – und wohl auch anderswo in Europa – gehe die Berichterstattung über den globalen Süden zurück. „Ausgerechnet im Zeitalter der Globalisierung haben wir es mit einer Schrumpfung der Welt in unserer Wahrnehmung zu tun“, kritisierte der Zürcher Mediensoziologe Kurt Imhof. Wegen der scharfen digitalen (Gratis-)Konkurrenz würden auch Qualitätszeitungen und -sender die redaktionellen Ausgaben zurückfahren, KorrespondentInnen einsparen und auf ausführliche Recherchen verzichten. Die Berichterstattung konzentriere sich auf „Next-Door-Giants“, auf mächtige Länder in der geografischen oder politisch/kulturellen Nachbarschaft. So sei in der „Neuen Zürcher“ und weiteren Schweizer Zeitungen seit 1992 (im Vergleich zu den drei Jahrzehnten davor) die Zahl der Artikel betreffend Afrika von 17 auf vier Prozent aller Auslandsberichte zurückgegangen. Asien-Berichte gingen von 19 auf neun und Lateinamerika-Storys von elf auf zwei Prozent zurück. Zugenommen haben Berichte aus Europa und solche über globale Fragen. Für Österreich kann man annehmen, dass die Situation eher noch schlechter ist.

Anzeigenschwund und zum Teil rückläufige Zahlen bei LeserInnen und SeherInnen führen dazu, dass die Medien vermehrt auf Unterhaltung, Promis und Sport setzen. Wenn es irgendwo auf der Welt kracht, fliegen kaum vorbereitete JournalistInnen als sogenannte Fallschirmreporter ein und kratzen oberflächlich Informationen (am einfachsten gleich beim Taxifahrer) zusammen. Krisen und Konflikte, die keine Schlagzeilen hergeben, werden ignoriert.

Die Folgen dieser Einstellung waren kürzlich zu beobachten, als Mexiko gleichzeitig unter dem Tropensturm Ingrid (im Osten) und dem Hurrikan Manuel (im Westen) litt. 26 der 31 Bundesstaaten Mexikos waren betroffen, es gab hunderte Tote und zehntausende Obdachlose. Doch die Medien konzentrierten sich auf den Badeort Acapulco, wo internationale TouristInnen einige Tage festsaßen. Um die schwer vom Unwetter Betroffenen in nahe gelegenen indigenen Gemeinden kümmerte sich dagegen niemand, kritisierte das mexikanische Menschenrechtszentrum Tlachinollan.

Wohin diese Mischung aus Unmenschlichkeit und Provinzialismus führen kann, illustriert ein etwas älterer, aber keineswegs erfundener Meldungstitel: „Bombenanschläge im ägyptischen Scharm el Scheich – keine Steirer unter den Opfern“.

Gegen solche Tendenzen kämpft die NGO Ärzte ohne Grenzen an. Die Organisation schickt medizinische Fachkräfte in entlegene und umkämpfte Gebiete in fast 70 Ländern und erinnert in Medienkampagnen an „vergessene Krisen“, etwa in Malawi oder in der zentralafrikanischen Republik. Der schlimmste dieser verschwiegenen Kriege dürfte sich in der Demokratischen Republik Kongo abspielen, wo bei bewaffneten Konflikten an die fünf Millionen Menschen starben. Laut einer Untersuchung wurde 2007, einem der Höhepunkte dieser Konflikte, in den TV-Abendnachrichten führender US-Sender kein einziges Mal über die DR Kongo berichtet. Dieser 72 Millionen EinwohnerInnen zählende Staat, zwischenzeitlich Zaire genannt, war vor 1960 die Kolonie Belgisch-Kongo.

Belgier, Franzosen, Briten und andere Kolonialmächte hatten einst dafür gesorgt, dass sich in ihrem Herrschaftsbereich keine unabhängige, gar rebellische Meinung bildete. Und auch nach der Entkolonialisierung in den 1960er Jahren ging die Abhängigkeit des Südens weiter. Den Nachrichtenfluss hatten sich einige Agenturen aufgeteilt: vor allem Associated Press (USA), Reuters (GB) und Agence France Presse (Frankreich).

Der im Süden der Welt wachsende Unmut über die mediale Abhängigkeit veranlasste die UNESCO dazu, im Jahr 1977 eine Kommission „zum Studium von Kommunikationsproblemen“ einzusetzen, die der irische Friedensnobelpreisträger Seán McBride leitete. 1980 sorgte die UNESCO dann mit dem McBride-Report (Titel: „Many Voices, One World“) für derartige Aufregung, dass die Existenz der UNESCO infrage stand. Im Bericht wurde die Abhängigkeit des globalen Südens vom reichen Norden bestätigt und die Schaffung einer „Neuen Welt-Informations- und Kommunikationsordnung“ angestrebt. „Man meinte, über eine antiimperialistische Medienpolitik in die globale wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung eingreifen zu können“, erläutern die Kommunikationswissenschaftler Jörg Becker und Kurt Luger von den Universitäten Innsbruck und Salzburg.

Die USA (und auch Großbritannien) sahen darin einen Anschlag auf die Meinungsfreiheit – und wohl auch auf ihr Geschäftsmodell, weil Hollywoodfilme und US-Fernsehserien damals die Welt dominierten. Beide Staaten traten für Jahre aus der UNESCO aus. Seither hat sich die Medienlandschaft radikal verändert. Lateinamerikanische Telenovelas, indische Bollywood-Filme und Hongkong-Eastern gehen um die Welt. Die Nachrichtenagenturen haben an Bedeutung verloren; Reuters macht nun 90 Prozent seines Umsatzes mit Finanzinformationen.

Das globale Mediengeschehen wurde für einige Jahre vom 1980 gegründeten US-Nachrichtensender CNN beherrscht. Es hieß, dass nach einer humanitären Katastrophe das Weltgewissen erst dann erwacht, wenn CNN von dort berichtet.

Inzwischen haben viele westliche Industriestaaten Nachrichtensender nach der Art von CNN und BBC aufgebaut. Aber auch der im arabischen Katar gegründete Sender Al Jazeera hat globale Ambitionen, wie auch der von Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua betriebene Fernsehsender CNC World (siehe Artikel Seite 34). Von Venezuela aus macht TeleSur den Sendern der „Gringos“ Konkurrenz (Seite 35). Aber auch Iran und Russland haben ihre globalen TV-Sender in Stellung gebracht. Der vor allem im globalen Süden wachsenden SeherInnenschar dieser Sender dürfte nicht immer bewusst sein, dass die ausgestrahlten Botschaften erst recht wieder ideologisch gefärbt sind.

Projekte der Entwicklungszusammenarbeit zum Aufbau von wirklich unabhängigen Medien im Süden hätten die Tendenz, dortige Regierungen zu ärgern, heißt es in einer Publikation der Weltbank. So steuern auf die Pressefreiheit spezialisierte NGOs vor allem gute Ratschläge bei. Die Rolle des unabhängigen Journalismus wird dabei mit drei englischen Begriffen beschrieben: Watchdog, Agenda Setter und Gatekeeper.

Internet-SurferInnen in einem Cybercafé in Somalia: BloggerInnen leben gefährlich.

Als „Watchdogs“ sollten JournalistInnen die Mächtigen kontrollieren und Korruption aufdecken. Aus dem Watchdog kann aber leicht ein Schoßhund werden, wenn Medieneigentümer oder Regierungen Druck ausüben. Trotzdem wagen es in den Ländern des Südens immer wieder Medienprofis, in zunehmenden Maß aber unbezahlte und freiwillige BürgerjournalistInnen, als Blogger oder auf Twitter Machtmissbrauch anzuprangern. Im „Arabischen Frühling“ gelang es Millionen zornigen Jugendlichen, die per SMS und Facebook kommunizierten, alte Machtstrukturen zu brechen. (Dass man zum Aufbau neuer Strukturen politische Parteien braucht, fanden sie zu spät heraus.)

Watchdogs leben gefährlich, hunderte landen alljährlich in Haft. Profi-Journalistinnen haben Berufsverbände mit internationalen Verbindungen, die etwas Schutz bieten. BloggerInnen hatten lange Zeit niemand, wenn sie nicht von Amnesty International als Menschenrechtler betrachtet wurden. Inzwischen kümmert sich auch das „Writers in Prison“-Programm des PEN-Clubs um verfolgte InternetaktivistInnen.

Aktuelle Fälle, die der weltweite Schriftstellerverband betreut, betreffen etwa die mit Gefängnis bedrohte saudi-arabische Journalistin Wajeha Al-Huwaider und den Blogger Jean Laokolé im Tschad, dessen Freilassung soeben erreicht werden konnte. Laut der NGO Reporter ohne Grenzen wurden 2013 bisher 38 JournalistInnen und 20 Online-AktivistInnen getötet, 180 JournalistInnen und 160 BloggerInnen kamen in Haft. Auf den untersten Rängen im Pressefreiheitsranking stehen Länder wie Syrien, Nordkorea, China und Iran. Wobei die Letztgenannten sich bei der Unterdrückung der Internet-Freiheit gern darauf berufen, den schon von der UNESCO angesprochenen „westlichen Kulturimperialismus“ abwehren zu müssen.

Als „Agenda Setter“ tragen Medienmenschen dazu bei, dass ein Problem überhaupt auf die politische Tagesordnung kommt. In jüngster Zeit haben spektakuläre AufdeckerInnen, so genannte Whistleblower, etliche Missstände ans Licht gebracht. Vom Folterskandal im irakischen Gefängnis Abu Ghraib bis zu den Enthüllungen über den globalen Überwachungsdienst NSA ging es dabei zumeist um Fälle, die für die USA unangenehm waren. Wie der Fortbestand des Gefangenenlagers Guantanamo Bay zeigt, bedeutet die Entfachung einer Diskussion noch nicht die Beseitigung eines Missstands.

Das „Gatekeeping“, das Wachen über die Schleusen des Informationsflusses, hat durch die digitale Revolution viel an seiner Bedeutung verloren. Aufdecker und Whistleblower wie Julian Assange („Wikileaks“) und Edward Snowden (NSA-Affäre) suchen aber dennoch die Zusammenarbeit mit gewichtigen Zeitungen wie New York Times, Guardian, Spiegel oder Süddeutscher Zeitung. Professionelle JournalistInnen überprüfen dort das Material auf seine Plausibilität und stehen dann, im Fall einer Veröffentlichung, mit dem ganzen Renommee ihres Blattes dahinter.

Internet-AktivistInnen übersehen gern, wie leicht man bösen Scherzen („Hoaxes“), haltlosen Gerüchten oder bewussten Fälschungen erliegen kann. Bei Verwendung von Fotos und Videos, die syrische und iranische AktivistInnen ins Netz hochgeladen haben, geben Verantwortliche seriöser Medien deshalb immer an, dass eine Verifizierung von Ort und Zeit der Aufnahmen nicht möglich war.

Literatur

Andreas Hepp, Friedrich Krotz und Carsten Winter (Hrsg.): Globalisierung der Medienkommunikation. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005

Rudolf Maresch und Nils Weber (Hrsg.): Kommunikation, Medien, Macht. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1999.

Pippa Norris (Hrsg.): Public Sentinel. News Media & Governance Reform. IBRD, Washington 2010.

Many Voices, One World. Towards a new more just and more efficient world information and communication order („McBride-Report“). UNESCO, Paris 1980 unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066eb.pdf

Es ist ja keineswegs so, dass alle TeilnehmerInnen am Kommunikationsprozess wohlgesonnen sind. Es gibt auch Mobbing und Verleumdung, „Hass-Sender“ putschen das Publikum gegen einzelne PolitikerInnen oder ganze Ethnien auf. Besonders eklatant war das während des Völkermords, der sich 1994 in Ruanda abspielte. Damals spielten „Hass-Medien“ wie der Sender „Radio-Télévision Libre des Mille Collines“ und die Zeitung „Kangura“ eine zentrale Rolle, weshalb die Verantwortlichen wegen „Anstachelung zum Völkermord“ vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt wurden.

War es vor der digitalen Revolution im globalen Süden der Normalzustand, dass wenige Mächtige die Medien beherrschten, so besteht gegenwärtig das Hauptproblem darin, Zugang zu den neuen Kommunikationsmöglichkeiten zu erhalten. Durchgesetzt hat sich inzwischen auch in den vielen ärmeren Ländern das Mobiltelefon. An die 3,5 Milliarden Menschen haben Handys mit SMS-Funktion.

Beim Internet besteht dagegen seit Anbeginn die so genannte „Digital Divide“. Hatten im reichen Norden im Jahr 2000 an die 30 von hundert Menschen Zugang zum World Wide Web, so waren es im globalen Süden nur zwei. 2012 verfügten im Norden bereits 73 Prozent über Internet, im Süden aber nur 28 Prozent. Die auch „Digital Gap“ genannte Kluft hat sich nicht verringert. Von der UNO wird das als „Informationsarmut“ im Süden beklagt.

Um diese zu verringern, hat die Internationale Fernmeldeunion (ITU) seit der Jahrtausendwende „World Summits on the Information Society“ (WSIS) organisiert. Auf der Agenda stand die Schaffung eines Solidaritätsfonds zum Ausbau der digitalen Netze im Süden, doch bisher waren die Reichen nicht zur Finanzierung bereit.

Trotzdem wurde 2012 beim Gipfel für nachhaltige Entwicklung (Rio plus 20) neuerlich betont, dass es im nun wahr gewordenen globalen Dorf Zugang zu digitalen Medien nicht nur für Privilegierte geben dürfe. Gleichzeitig wurde in der UNO darauf gedrängt, die Medieninhalte mehr zu beachten. So seien Frauen, besonders auch im Süden, in den Medien unterrepräsentiert; ihre Lage werde oft falsch dargestellt. Auch die kulturelle Diversität komme zu kurz. Ethnische und andere Minderheiten würden in den Medien häufig diskriminiert; sie hätten zu eigenständigen Kommunikationsformen zu wenig Zugang.

Diesen Überlegungen, die von einer positiven Weiterentwicklung ausgehen, stellen manche WissenschaftlerInnen eine pessimistische Perspektive entgegen. Die „Mediatisierung“ sei ein Teil der „Ökonomisierung“ der heutigen Welt, heißt es etwa bei dem Erfurter Kommunikationswissenschaftler Friedrich Krotz. Es entstehe eine „Superindustrie“, die Telekommunikation, Computer und Massenmedien vereinen und die künftige Entwicklung monopolisieren wolle.

AnhängerInnen dieser Denkrichtung berufen sich gern auf Eduardo Galeano, den bekannten Globalisierungskritiker aus Uruguay („Die offenen Adern Lateinamerikas“). Dieser bezeichnete einmal die weltumspannende Informationsindustrie als „eine riesige Maschine, so groß wie der Planet“.

Es ist aber zu früh, sich davor zu Tode zu fürchten. Millionen NutzerInnen erleben täglich, dass man sie auch subversiv gegen die Interessen der Mächtigen einsetzen kann. Das scheint nicht zuletzt auch Galeano erkannt zu haben, der als digitaler Freibeuter nun auf „Blogspot“ seine Ideen verbreitet. Seit kurzem ist er, als „Don.Eduardo.Galeano“, auch auf Facebook aktiv. Seine Seite hat bereits 348.000 „Likes“.

Der Autor, langjähriger Chef vom Dienst der Tageszeitung Der Standard, ist freiberuflicher Autor und Journalist. Er lebt und arbeitet in Wien.

Globale Perspektiven – jederzeit, überall

6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper

12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe

12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)

voller Online-Zugang inklusive Archiv

Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo

6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper

12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe

12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)

voller Online-Zugang inklusive Archiv

Qualitäts-

journalismus schützen

Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.

Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!