Das Erdbeben in Haiti am 12. Jänner 2010 hatte auch deshalb so verheerende Auswirkungen, weil das Entwicklungsmodell des Landes völlig gescheitert war. Heute setzen die Geber, die den Wiederaufbau des Landes finanzieren, auf dasselbe katastrophale Rezept. Eine Analyse von New Internationalist-Autor Philipp Wearne.

"Das ist mein Haus“, sagt Wilson Sylvie fast mit Stolz, als er kurz stehen bleibt, um einen Blick auf das Gebilde aus Karton, alten Brettern und Reissäcken zu werfen, bevor er die „Tür“, ein zerrissenes Leintuch, beiseite zieht. „Zehn Leute schlafen hier“, versichert Wilson, und demonstriert mit einigen Sperrholzplatten und Kartonstücken, wie sich seine Familie in der gerade drei mal drei Meter großen Hütte zur Nachtruhe begibt. So müssen rund 550.000 Menschen in Haiti leben, Obdachlose oder „Internally Displaced Persons“ (IDPs), wie sie im UN-Jargon heißen – zwei Jahre nach einer der weltweit größten Naturkatastrophen, dem Erdbeben vom 12. Jänner 2010, bei dem geschätzte 220.000 Menschen ums Leben kamen.1) Nach Angaben der zuständigen UN-Agentur haben in den letzten zwei Jahren fast eine Million Obdachlose die Lager wieder verlassen, die nach dem Erdbeben auf fast jedem freien Quadratmeter in Port-au-Prince entstanden waren.

Wohin sie gegangen sind, weiß niemand. Viele sind in stark beschädigte, unsichere Behausungen zurückgekehrt; einige leben in Behelfsunterkünften, so genannten „T-Shelters“ (T für englisch „transitional“), und wieder andere in neuen Lagern, die es offiziell nicht gibt (weshalb sie auch nicht gezählt werden). Kein Geheimnis ist dagegen, warum sie gegangen sind. Mit Drohungen und Gewalt haben Grundbesitzer und sogar lokale Beamte, entschlossen, besetzte Flächen zu „säubern“, es geschafft, zehntausende Obdachlose in völliger Missachtung des haitischen Rechts zu vertreiben. Eine weit geringere Anzahl war bereit, im Austausch gegen kleine Barbeträge von Grundbesitzern und Beamten zu verschwinden – irgendwohin.

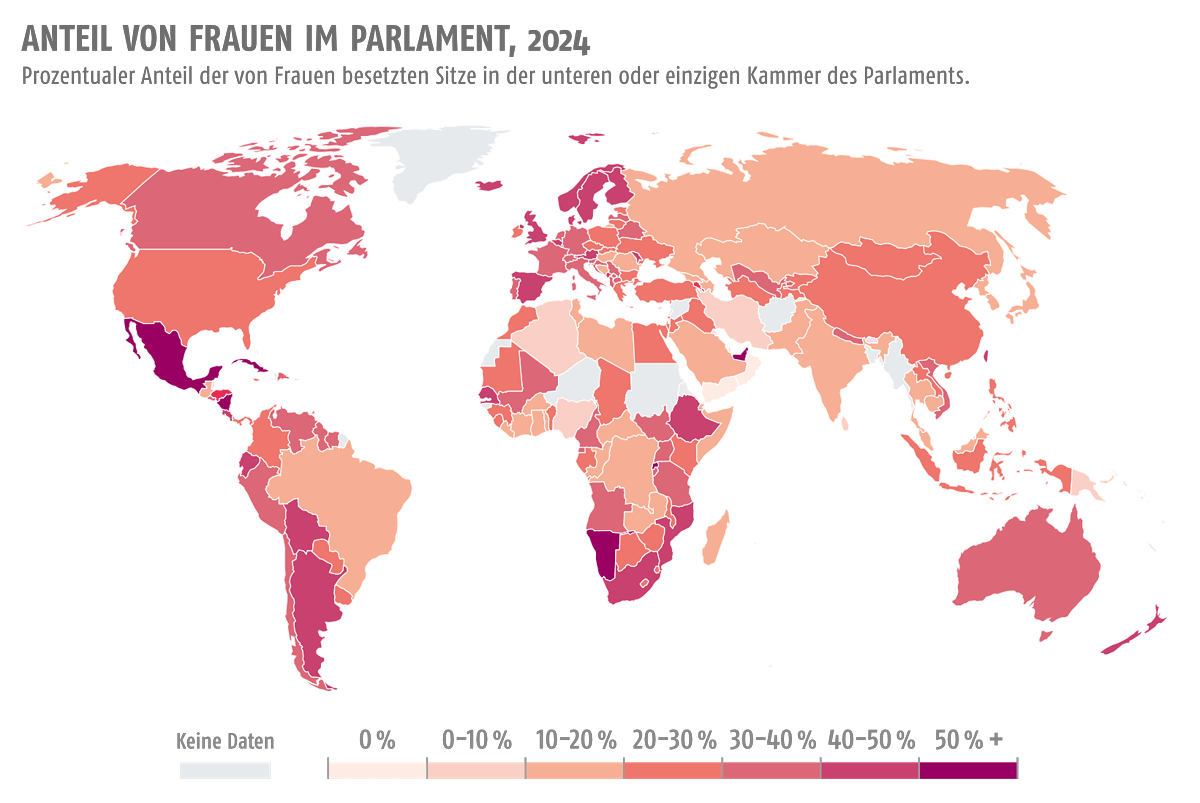

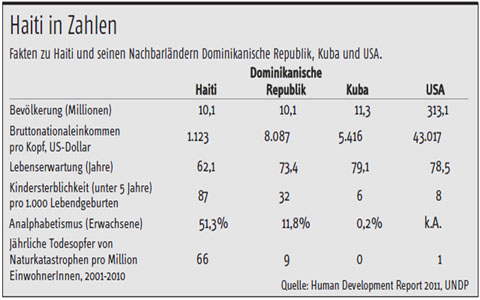

Wie aus all dem hervorgeht: Es hat sich nichts Grundlegendes geändert – Haiti nach dem Erdbeben ist wie Haiti vor dem Erdbeben. Die Katastrophe war etwas, was im medizinischen Kontext als „akuter Schub“ im Verlauf einer chronischen Krankheit bezeichnet wird. Nun, nach der Notfallversorgung, muss man sich mit der chronischen Krankheit befassen, mit dem enormen Mangel an Unterkünften, sanitären Einrichtungen, Gesundheitsversorgung, Bildung, der durch das Erdbeben noch weit gravierender wurde: Haiti, so ein UNO-Beamter, ist eine humanitäre Herausforderung, die nur durch Entwicklung bewältigt werden kann. Aber durch welche Art von Entwicklung? Von wem, für wen, mit wem? Haiti befindet sich seit mehr als 50 Jahren „in Entwicklung“. Aber welches Kriterium man auch immer heranzieht, um die Ergebnisse zu bewerten, eines ist offensichtlich: Sie ist völlig gescheitert.

In den vergangenen 50 Jahren gab es zwei Modelle der „Entwicklung“: die kapitalistische Vetternwirtschaft und Kleptokratie der Duvaliers, die auf skrupelloser Unterdrückung basierte, und danach den Neoliberalismus in Reinkultur, der den Regierungen von Jean-Bertrand Aristide und René Préval aufgezwungen wurde. Beide Modelle wurden von westlichen Gebern finanziert, also von europäischen und US-amerikanischen SteuerzahlerInnen, und beide haben grandios versagt, nimmt man die Lage der überwiegenden Mehrheit der Menschen in Haiti als Maßstab.

Die Hütte von Wilson Sylvie befindet sich im Park Jean-Marie Vincent, benannt nach einem Befreiungstheologen und Priester, der 1994 ermordet wurde, weil er sich nicht davon abhalten ließ, für eine Entwicklung zugunsten der Armen einzutreten, bei der die Menschen im Mittelpunkt stehen. Schon vor dem Erdbeben hatten sich hier Squatter ein Zuhause geschaffen, ein Bruchteil der schätzungsweise 2,5 Millionen Menschen, die in den letzten 30 Jahren aus nackter Verzweiflung aus den ländlichen Gebieten Haitis nach Port-au-Prince strömten.

Das Ausmaß dieser Migration, die sich gleichermaßen Push- wie Pull-Faktoren verdankt, war selbst nach dem Maßstab von Entwicklungsländern enorm. In 30 Jahren hat sich die Bevölkerung der „République de Port-au-Prince“, wie das Land wegen seiner absurden Zentralisierung oft genannt wird, vervierfacht. Mit der Abwanderung aus dem peyi andeyò, dem „Land da draußen“, nach Port-au-Prince wurde das von Meer und Bergen begrenzte Stadtgebiet zu einem der dichtest besiedelten, planlosesten und chaotischsten Ballungsräume der Welt.

Elendsviertel entstanden an den nackten Berghängen und in steilen Hohlwegen, trotz des allgegenwärtigen Risikos, bei einem Erdrutsch oder einer Sturzflut ums Leben zu kommen. Baubehördliche Kontrollen gab es nicht, von Standards der Erdbebensicherheit ganz zu schweigen. Die Naturkatastrophe dauerte 35 Sekunden, aber die unnatürliche Katastrophe, die für die kaum vorstellbaren Todeszahlen verantwortlich war, als sich einräumige Betonziegelhäuschen in Familiengräber verwandelten, dauerte schon mehr als 35 Jahre.

Heute wird ein Teil der Trümmer der Hütten, die an den Hügeln klebten, einer Wiederverwertung zugeführt. Die BewohnerInnen des Parks Jean-Marie Vincent verwenden sie für die schmalen Steige, die sich zwischen den Hütten und Zelten dahin schlängeln. Überall im Lager geht es zu wie in einem Bienenstock, es brodelt vor Geschäftigkeit. Die bei weitem wichtigste humanitäre Arbeit seit dem Erdbeben war eine, von der man im Ausland nie etwas hört: die gegenseitige Hilfe der HaitianerInnen. Gwoupman katye, Viertelkomitees, legen Abwassergräben an und halten sie in Stand, übernehmen die Wasserversorgung und organisieren Gesundheits- und Hygienekurse.

In diesen Gruppen lebt der Geist der Zivilgesellschaft auf, die bei der Transformation der politischen Landschaft in Haiti in den vergangenen 30 Jahren eine so maßgebliche Rolle gespielt hat. „Lé ou bezwen, se ou k pou mache“ – „Wer etwas braucht, macht selbst den ersten Schritt“, wie es in Haiti heißt, Ausdruck eines stolzen Vertrauens auf die eigene Kraft und Selbständigkeit.

Die Artikel dieses Themas wurden zuerst im Monatsmagazin „New Internationalist“ (Ausgabe 449, Januar/Februar 2012) veröffentlicht. Wir danken den KollegInnen in Großbritannien für die gute Zusammenarbeit. Der „New Internationalist“ kann unter der Adresse: McGowan House 10 Waterside Way Northampton, NN4 7XD, UK bezogen werden (Jahresabo: 37,85 Pfund; Telefon: 0044/ 1604 251 046). www.newint.org.

Redaktionelle Bearbeitung und Kürzung der Artikel: Irmgard Kirchner. Übersetzung: Robert Poth.

Einige dieser Gruppen und Lagerkomitees werden von NGOs unterstützt, die bereits länger in Haiti arbeiten und dort bleiben wollen, mit der Vision einer partizipatorischen Entwicklung, die auf die Wahrung von Grundrechten ausgerichtet ist. Eine dieser NGOs, Partners in Health („Zanmi Lasante“), unterstützt eine Klinik, die in einer Zeltreihe am Rand des Parks Jean-Marie Vincent untergebracht ist. Geleitet wird sie von Dr. Dubique Kobel und seiner Frau Nadège. Er stammt aus einer armen Familie, sein Schulbesuch wurde von der Fondation Aristide finanziert, und seine medizinische Ausbildung erhielt er in Kuba. Hier im Park, wohin seine Familie nach dem Erdbeben flüchtete, fühlt er sich wie zu Hause. „Das sind meine Leute“, sagt er – „ich bin einer von ihnen.“

Den Plakaten und Slogans an den Zeltwänden der Klinik lässt sich entnehmen, dass die Cholera, mit rund 700.000 Erkrankungen und 6.742 Todesopfern in den letzten 15 Monaten, nach wie vor eine große Bedrohung darstellt. Das ist kaum überraschend. Einer unabhängigen Erhebung zufolge, die vor etwa einem Jahr durchgeführt wurde, gab es in 26,5% der Flüchtlingslager keine Toiletten und in 37,6% keine Wasserversorgung – trotz der enormen Geldmittel, die ausgegeben wurden.

Aber selbst das verblasst gegenüber der groben Fahrlässigkeit und Inkompetenz, die die Epidemie überhaupt erst ermöglichten. Ein von der UNO beauftragtes unabhängiges Untersuchungsteam fand „überwältigende Beweise“ dafür, dass nepalesische Verbände der UN-Stabilisierungsmission das größte Flusssystem des Landes mit ungeklärten Abwässern verseucht hatten.

Wer hat genehmigt, dass Truppen aus einem Land, in dem die Cholera nicht nur endemisch ist, sondern wo sie nur Wochen vor ihrem Einsatz neuerlich ausbrach, in ein Land geschickt werden, in dem nach dem Erdbeben ideale Voraussetzungen für eine Ausbreitung des Erregers bestanden? Klarheit darüber könnte eine Schadenersatzklage bringen, die gegen die Vereinten Nationen eingebracht wurde, auch wenn die UNO auf ihre Immunität pocht. 2)

Verlässt man den Park Jean-Marie Vincent und überquert die Route de l’Aéroport, bekommt man eine andere Vision der Entwicklung nach dem Erdbeben zu Gesicht. Hier entstehen reihenweise Behelfsunterkünfte, finanziert von NGOs und der US-Entwicklungsagentur USAID – einräumige Holzkonstruktionen mit Wänden aus unbehandeltem Sperrholz, die Dächer aus verzinktem Blech. Sie gehören eigentlich noch zu den besseren ihrer Art, aber sogar diese Unterkünfte können nicht verbergen, was sie sind: die Elendsviertel der Zukunft. „Vier Regenzeiten bestenfalls“, beurteilt ein Experte ihre Dauerhaftigkeit, „und was Erdbebensicherheit oder Hurrikanfestigkeit betrifft, kann man sie sowieso vergessen.“ Die Haitianer sagen es auf ihre eigene unnachahmliche Weise: „Diese Häuser können die Sonne täuschen, nicht aber den Regen.“

Hier arbeiten also HaitianerInnen am Aufbau einer neuen Gemeinschaft, aber nach einem Plan, der im Ausland entwickelt wurde – ohne dass man irgendjemand vor Ort zu Rate gezogen hätte, soviel ist sicher. Die Unterkünfte sind Übergangslösungen, aber was kommt danach? Sicher keine dauerhaften Wohnungen. Bis Ende August wurden in Haiti nach dem Erdbeben nur 4.596 dauerhafte Wohnungen errichtet, weitere 12.218 sind geplant. Im gleichen Zeitraum entstanden 94.879 T-Shelter, und weitere 113.399 sind vorgesehen. „Was derzeit passiert, ist nur eine Verschwendung von Zeit und Geld“, wettert Reyneld Sanon von FRAKKA, einer lautstarken Initiative für Wohnrechte, die sich auf mehr als 30 Lagerkomitees stützt. „Wir rufen die NGOs dazu auf, keine Behelfsunterkünfte mehr zu bauen und das Geld stattdessen in ein soziales Wohnbauprogramm der Regierung zu investieren.“

Ein weiteres Problem ist, wer diese Unterkünfte überhaupt beziehen darf. Es sind stets jene, die schon vor dem Erdbeben ein Haus besaßen. Die Menschen, die jetzt noch in den Lagern leben, sind daher die, denen es am schlechtesten geht – die Ärmsten, die mit den größten Gesundheitsproblemen und der höchsten Arbeitslosigkeit. „Für die existieren wir nicht“, sagt Margareth Paul in einem Lager in Léogane über die NGOs, die sich vorrangig um Obdachlose kümmern, die über Grundbesitz verfügen.

Selbsthilfe: HaitianerInnen bei der selbst organisierten Müllsammlung.

Selbsthilfe: HaitianerInnen bei der selbst organisierten Müllsammlung.

Insofern lautet das Motto in Haiti offenbar „Zurück in die Zukunft“ – es wird buchstäblich alles „rekonstruiert“, nicht nur die unsichere, provisorische physische Infrastruktur, sondern auch die sozioökonomische und politische Marginalisierung, deren Symptom sie war. „Das steht alles so in ihrem Plan“, sagt Reyneld Sanon. „Man hat das Recht, der selbe Grundbesitzer, der selbe Mieter zu sein, aber natürlich nicht der selbe Squatter. Das erklärte Ziel ist der Status quo ante – und das war eine Art Apartheid.“

Gegenüber der T-Shelter-Baustelle, beim Eingang in den Park Jean-Marie Vincent, kann man ein Symbol sowohl des Möglichen als auch des Notwendigen bewundern: einen achtstöckigen Sozialwohnbau mit mehr als 60 Wohnungen. Das Gebäude wirkt wie ein Fremdkörper, nicht nur in Haiti im Allgemeinen, sondern besonders hier in einem Armenviertel, mitten unter den Hütten. Es handelt sich um einen der zwei staatlichen Sozialwohnbauten, für deren Errichtung die Regierung Aristide das Geld auftreiben konnte. Das Erdbeben überstand das Gebäude mit nicht einmal einem Kratzer.

Offensichtlich erfüllen das Konzept und die Bauweise grundlegende Kriterien einer Dauerhaftigkeit. Das T-Shelter-Modell verkörpert das Gegenteil. Als „vorübergehende“ Unterkünfte sind diese Holzkonstruktionen per definitionem keine nachhaltige Lösung. Wird das Projekt von NGOs oder von USAID entwickelt und umgesetzt, besteht keinerlei Rechenschaftspflicht gegenüber den HaitianerInnen. Wird es privat realisiert, werden die Ärmsten wieder leer ausgehen.

„Für welche Hilfsmodalitäten man sich heute entscheidet, wird sich noch lange Jahre direkt auf die Art der Regierungsführung, die Kapazitäten und die Wahrnehmung der Rechenschaftspflicht in Haiti auswirken“, betonte Angel Gurria, Generalsekretär der OECD, nur wenige Wochen nach dem Erdbeben.

Es sieht nicht gut aus. Ständig wird beklagt, dass die Regierung in Haiti nicht über die Kapazitäten verfüge, die grundlegendsten öffentlichen Dienste bereitzustellen. Aber ebenso regelmäßig bestätigen alle Studien und Erfahrungen, dass man diese Kapazitäten nur aufbauen kann, wenn man den lokalen Ministerien und öffentlichen Institutionen Finanzmittel zur Verfügung stellt, in Haiti genauso wie anderswo.

Aber genau das geschieht in Haiti nicht. Schon vor dem Erdbeben wurde die Zahl der NGOs in Haiti auf fast 10.000 geschätzt, die zweithöchste „NGO-Dichte“ der Welt. Jede arbeitete nach ihrer eigenen Definition von humanitärer Hilfe und Entwicklung, sofern sie überhaupt eine hatten. Es waren aber nicht nur Altruismus und schreiende Not, die sie nach Haiti brachten. Viele verdankten ihre Existenz der Politik – aber nicht der haitischen. Wichtige Geber arbeiteten die letzten beiden Jahrzehnte an der Regierung in Haiti vorbei, was mit fehlenden Kapazitäten, mit Korruption und Ineffizienz gerechtfertigt wurde. Die Hilfsgelder wurden stattdessen durch multilaterale Institutionen oder NGOs geschleust, wovon einige bloß Produkte dieser „Wachstumsbranche“ sind und – als von Regierungen finanzierte Institutionen – keine „NGOs“ im Sinne des Wortes.

Der Hauptgrund dafür war eine Politik, die mit einer gehörigen Portion Scheinheiligkeit betrieben wurde. Es war nie ein Problem, den Diktaturen der Duvaliers „Budgethilfen“ zukommen zu lassen, wie viel davon auch schamlos gestohlen wurde. Aber als die HaitianerInnen ab den 1990er Jahren begannen, bei freien Wahlen die von Washington favorisierten Präsidentschaftskandidaten abzulehnen, wurde es zur reflexhaften Norm, haitische Regierungen zu umgehen und zu destabilisieren. NGOs und ein paar ausgewählte Unternehmen mit der Administration von Hilfsgeldern oder der Leitung von Entwicklungsprojekten zu betrauen, war eine weitere Methode, geschwächten Regierungen eine destruktive neoliberale Politik aufzuzwingen, der die Bevölkerung an den Urnen zuvor eine deutliche Abfuhr erteilt hatte. Demokratie wurde in ihr Gegenteil verwandelt, pervertiert und diskreditiert.

Dieser neoliberale Plan wurde umgesetzt, mit sämtlichen Markenzeichen – radikale Senkung der Importzölle, Privatisierung von Staatseigentum und öffentlichen Dienstleistungen, Deregulierung, Montagebetriebe, die Mindestlöhne zahlen (wenn man Glück hat). Die Auswirkungen in einem derart verarmten, abhängigen und verwundbaren Land wie Haiti waren noch verheerender als anderswo. Die rund 85 Prozent der HaitianerInnen, die von weniger als einem Mindestlohn leben, haben einen Spitznamen dafür: der „amerikanische Plan“, oder bezeichnender plan lanmó – der Todesplan.

Dass der „Todesplan“ seinen Namen zu Recht trägt, ist nirgendwo offensichtlicher als im Hinblick auf die Ernährungssicherheit. Einer der wichtigsten Architekten dieser Politik, kein geringerer als Bill Clinton, gibt das zu. In nur 33 Jahren hat sich Haiti von einem Land, das bei Reis, Zucker, Geflügel und Schweinefleisch Selbstversorger war, in den größten Importeur von US-Nahrungsmitteln in der Karibik verwandelt. Heute steht Haiti in punkto Ernährungssicherheit am unteren Ende der weltweiten Rangliste, trotz seiner fruchtbaren Böden und reichlichen Niederschläge. 1995 beispielsweise wurden die Einfuhrzölle für Reis von 35 Prozent auf 5 Prozent gesenkt. Da sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren, gaben sowohl große wie kleine haitische ReisproduzentInnen auf, und Tausende verloren ihre Arbeit. Viele von ihnen landeten in den Slums von Port-au-Prince.

Seinen Auftritt vor dem außenpolitischen Ausschuss des US-Senats im März 2010 nutzte Bill Clinton, mittlerweile UN-Sonderbeauftragter für Haiti, für ein weitreichendes Schuldbekenntnis in Sachen Einfuhrzölle. „Es war ein Fehler … ich muss jeden Tag mit den Konsequenzen davon leben, dass in Haiti die Kapazität verloren ging, Reis zu produzieren, um diese Menschen zu ernähren. Verantwortlich dafür war ich und kein anderer.“

Heute sind die Menschen in Haiti natürlich höchst verwundbar gegenüber steigenden Weltmarktpreisen. Als sich der Reispreis 2007-2008 verfünffachte, kam es wegen der Lebensmittelpreise zu schweren Unruhen, in deren Folge die Regierung abgesetzt wurde. Dabei war die Senkung der Einfuhrzölle für Reis bloß eine Episode einer Entwicklung, die von vielen mit drastischeren Worten beschrieben wird: als Krieg gegen die KleinbäuerInnen und die Landwirtschaft in Haiti im Allgemeinen.

„Wir müssen die Vorstellung aufgeben, dass es sich hier bloß um Vernachlässigung handelt. Was wir hier in Haiti in den ländlichen Gebieten erlebt haben, war ein Holocaust“, wettert der Bauernführer Chenet Jean Baptiste, mit ins Gesicht geschriebenem Zorn. „Die Gaskammern, das waren das Programm zur Ausrottung des kreolischen Schweins, die Einfuhrzölle, die Umweltzerstörung und die Landvertreibungen. Wir brauchen dringendst Schutzmaßnahmen, Rehabilitation und eine Landreform – als Teil eines integrierten Programms zur Entwicklung der Landwirtschaft.“

Haiti sei das Musterbeispiel dafür, wie man Entwicklung torpediert anstatt sie zu fördern, meinte Raymond Offenheiser von Oxfam 2010. Warum, lässt sich etwa am Beispiel der Interimistischen Kommission für den Wiederaufbau in Haiti (IHRC) illustrieren, deren Ko-Vorsitz Bill Clinton innehatte. Die Theorie, die dem Wiederaufbau Haitis zugrundeliegt, stammt vom Beratungsunternehmen McKinsey und beruht auf dem selben gescheiterten neoliberalen Modell. Die Praxis beruht auf der Vorherrschaft der Geber, die Regierung Haitis wird umgangen und ignoriert.

„Sie müssen verstehen, dass die IHRC nicht dazu gedacht war, als Institution für Haitianer zu dienen“, erläutert ein IHRC-Berater. „Sie sollte einfach ein Vehikel für Geber sein, um Projektaufträge an multinationale Unternehmen und NGOs zu vergeben.“ Die Ergebnisse waren vorhersehbar. Deckung grundlegender Bedürfnisse, Aufräumarbeiten, Bau von Sozialwohnungen, Landwirtschaftsprojekte, grundlegende sanitäre Einrichtungen, das waren nicht die von den Gebern gewünschten attraktiven Megaprojekte, die man mit den Nationalfarben versehen konnte.

Es gibt wohl nur wenige Institutionen, die jemals in derart eklatantem Widerspruch zu den in der Pariser Erklärung von 2005 festgehaltenen Prinzipien einer wirksamen Entwicklungszusammenarbeit oder zur nachfolgenden Accra Agenda for Action von 2008 agiert haben. Eigenverantwortung, Partnerausrichtung, Harmonisierung und gegenseitige Rechenschaftspflicht, all das wurde in den 18 Monaten des Wiederaufbaus in Haiti unter Leitung der IHRC ignoriert; die Geber genehmigten ihre eigenen Projekte, gemäß ihren eigenen Interessen und ihrer eigenen Definition von Transparenz.

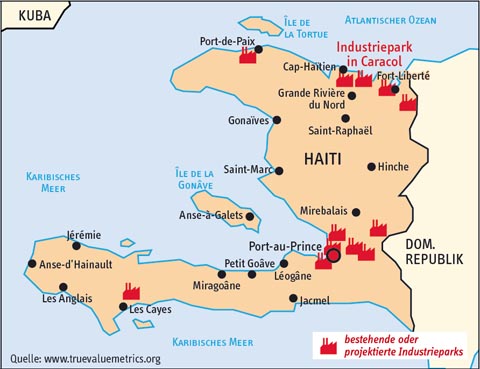

Kein Projekt verkörpert diesen Katastrophen-Kapitalismus besser als der 178 Mio. Dollar teure Industriepark in Caracol im Norden des Landes, genehmigt von der IHRC im Dezember 2010, mit einem Bekleidungsunternehmen als erstem Mieter. Das von den SteuerzahlerInnen in den USA und von der Interamerikanischen Entwicklungsbank finanzierte Projekt ist der Inbegriff des völlig sinnlosen neoliberalen Modells, das die Geber in Haiti installieren wollen – trotz der verheerenden Folgen, die es in ihren eigenen Wirtschaften angerichtet hat.

Erstens geben auch Betriebseigentümer zu, dass der Mindestlohn (150 Gourdes pro Tag, rund 3,5 Dollar), selbst wenn er bezahlt wird, nicht ausreicht, um einer Person das Auskommen zu ermöglichen, geschweige denn einer Familie. Zweitens liefert der Export von Produkten, die aus importierten Rohmaterialien hergestellt werden, keine direkten Impulse für andere inländische Wirtschaftszweige. Drittens werden die Gewinne repatriiert, und sie sind noch dazu steuerfrei, womit der Staat nichts davon hat. Viertens expandiert die Montageindustrie in der Region nicht, sie kontrahiert – und Haiti kann daher nur durch einen „Race to the bottom“ bei Löhnen und Arbeitsbedingungen wettbewerbsfähig bleiben.

Mit dem neuen Industriepark in Caracol wird auch der Krieg gegen die Landwirtschaft fortgesetzt. Glaubt man der lokalen Bevölkerung, dann wird er auf den fruchtbarsten Böden des Departements errichtet, und der Fluss und die unberührte Bucht in acht Kilometer Entfernung dürften die Verschmutzung durch die Rückstände der Färbemittel und die Abwässer des Betriebs kaum überleben.

„Wir haben hier unter anderem Kochbananen, Bohnen, Mais und Maniok angebaut“, beklagte sich Pierre Renel, Führer von 300 bäuerlichen Familien, die ihr Land verloren haben, kürzlich gegenüber Ayiti Kale Je, einem alternativen Nachrichtenmedium. „So ziehen wir unsere Kinder groß, so erziehen wir sie. Es ist unsere Schatzkammer!“

Copyright New Internationalist

Phillip Wearne ist Senior Consultant der Haiti Support Group (www.haitisupportgroup.org).

1) Die Zahl 220.000 stammt vom Disasters Emergency Committee [einem Dachverband britischer Hilfsorganisationen, Anm. d. Red.]; andere Schätzungen reichten von 158.000 bis 317.000. Es ist Teil der Tragödie in Haiti, dass das niemand genau weiß – und es zählt auch niemand. 2) Nur so viel dazu: Der „Team Leader“ der UN-Friedensmission für Haiti in New York heißt Ugo Salinas (mehr zur Schadenersatzklage unter ijdh.org – Institute for Justice & Democracy in Haiti).

Globale Perspektiven – jederzeit, überall

6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper

12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe

12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)

voller Online-Zugang inklusive Archiv

Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo

6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper

12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe

12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)

voller Online-Zugang inklusive Archiv

Qualitäts-

journalismus schützen

Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.

Und das schon mit € 14 monatlich.

Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.