Immer mehr Menschen auf der Welt leben in Städten, die rasant wachsen. Die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, sind riesig und ähnlich. Vor allem arme Länder im Süden können sie nur schwer bewältigen.

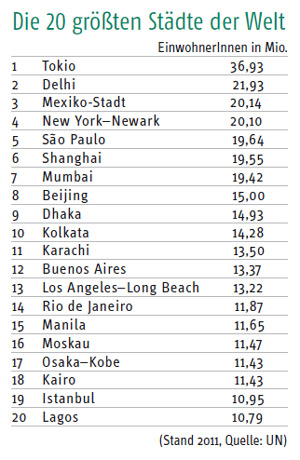

Die größte Stadt der Welt ist Tokio – und dies seit Jahrzehnten. Am schnellsten wächst Dhaka, die Hauptstadt Bangladeschs. Mumbai wiederum ist mit 30.000 Menschen pro km2 am dichtesten bevölkert. Megastädte eignen sich gut für Superlative.

Österreich hat keine Megacity. Trotzdem ist auch hier der Zug hin zur Stadt unübersehbar. „Entvölkerte Randgebiete, fette Speckgürtel“ titelte kürzlich Der Standard. Die Stadt lockt auch bei uns mit Jobs, Ausbildungs- und Vergnügungsmöglichkeiten. Die anhaltende Urbanisierung ist also keine Besonderheit armer Länder. Um 1800 lebten drei Prozent der Weltbevölkerung in Städten. Ende des 20. Jahrhunderts waren es fast 50 Prozent, laut Prognosen werden es 2050 drei Viertel sein. Dabei dürfte der Trend hin zu neuen „kleineren“ Millionenstädten gehen, während die Zahl der Städte mit über zehn Millionen EinwohnerInnen nicht mehr so stark steigen dürfte wie in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem nicht im reichen Norden dieser Welt.

Städte wachsen aus verschiedenen Gründen. Abgesehen von künstlichen Städtebildungen durch massive Eingemeindung wie bei Chongqing in China bilden sich große geschlossene Siedlungsgebiete auch deshalb, weil Innen-, Vor- und Satellitenstädte verschmelzen.

Städte sind in der Vergangenheit vor allem aber wegen des Zuzugs der Menschen vom Land gewachsen. Heute liegt die Ursache bereits stärker in höheren Geburtenraten, weil es mehrheitlich junge Menschen sind, die den Neubeginn in der Stadt wagen und die Überlebenschancen hier größer sind.

800 Millionen Menschen leben in Slums. In Ländern wie Äthiopien, Malawi oder Uganda sind es 80 Prozent der städtischen Bevölkerung. Untersuchungen zeigen jedoch, dass absolute Armut in der Stadt durch die Möglichkeit informeller Jobs, Gesundheitsversorgung und Bildung noch immer etwas erträglicher ist als auf dem Land.

Trotzdem ist Verstädterung nicht allein mit dem Sog der Industrialisierung und der Hoffnung auf das bessere urbane Leben zu erklären. Der ländliche Raum wurde in den vergangenen Dekaden vernachlässigt bzw. nicht in dem Sinne ökonomisch gefördert, dass eine wachsende Bevölkerung dort ihr Auskommen finden könnte. Statt ländlicher Entwicklung für die Mehrheit hat wirtschaftliche Liberalisierung und Ausbreitung von Agroindustrie Gewinne für wenige gebracht und die Landflucht vieler beschleunigt.

Die meisten Städte im Süden konnten die zusätzlichen Herausforderungen nicht bewältigen. Nicht zuletzt waren die Schuldenkrise in den 1980er Jahren und die von IWF und Weltbank verordneten Strukturanpassungen verbunden mit politischer Willkürherrschaft und Missmanagement in vielen Entwicklungsländern dafür verantwortlich. Immer weniger Geld wurde in städtische Infrastrukturen, in öffentliche Arbeitsplätze usw. investiert. Die Folge war nicht allgemeiner Wohlstand, sondern erhöhte Armut und Ungleichheit.

Megastadt ist nicht gleich Megastadt. Die Riesenstädte sind in unterschiedlichem Ausmaß in die Weltwirtschaft integriert. Die meisten sind mit zwei Gesichtern janusköpfig: hier urbane wohl geordnete moderne Zentren, internationale Geschäftszonen, global orientiert, mit Geld, Glitzer und Glamour, dort – wenn überhaupt – schlecht bezahlte Gelegenheitsjobs, ungeregelt und ungesichert. Laut UNO-Berichten sind cirka 40 Prozent der Arbeitskräfte in Asien und bis zu 60 Prozent in Lateinamerika und Afrika im informellen Sektor tätig. Die Kreativität der Menschen kennt keine Grenzen im Erfinden von Jobs.

Hier immer stärker sich ausbreitende Gated Communities, eingezäunte und bewachte Siedlungen für die Mittel- und Oberschicht, die sich vom Staat nicht mehr vor Kriminalität geschützt fühlen. Dort riesige Slums, scheinbar unübersichtlich und chaotisch.

Megacities des Südens werden von außen häufig ausschließlich als Problem- und Risikogebiete betrachtet. Sie seien Orte des Verfalls, der Verrohung und Sittenlosigkeit, grausame Moloche mit sozialem Sprengstoff und unkontrollierbarer Kriminalität. Die Herausforderungen, die sich aus dem rasanten Wachstum der Städte und der immensen Bevölkerungskonzentrationen ergeben, sind ohne Zweifel enorm: Beschaffung von Arbeitsplätzen; Versorgung mit Nahrung, Wasser und Energie; die Abwasser- und Müllentsorgung; Bereitstellung von Wohnraum, Bildungsinstitutionen, Gesundheitsversorgung und öffentlichen Transportmöglichkeiten; Bewältigung der Luftverschmutzung. Wie kann Sicherheit garantiert werden? Wie können so riesige Siedlungsgebiete gut verwaltet werden? Diese Probleme sind auch Ausdruck der allgemeinen ökonomischen und politischen Instabilität eines Landes und nicht zuletzt eine Folge internationaler Krisen.

Angesichts der Tatsache, dass in naher Zukunft drei Viertel der Menschen in Städten leben werden, führt an der nachhaltigen Gestaltung der Urbanisierung kein Weg vorbei, soll die Menschheit auf unserem Planeten überleben.

Die Entwicklungspotenziale von Millionenstädten müssen stärker thematisiert und ausgebaut werden. Ressourcen können in Städten effizienter genutzt werden, Recycling ist leichter organisierbar. Versorgungs- und Transportwege lassen sich verkürzen, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen effektiver nutzen. Ballungsräume können Orte gegenseitiger Inspiration sein, wo kulturelle, soziale, ökonomische Innovationen schneller umgesetzt und vernetzt werden.

Was ist zielführender? Veränderungen von oben? Initiativen von unten? Fachleute sind durchwegs der Meinung, dass es beides braucht, um nachhaltige Projekte auf den Weg zu bringen. Dabei wird in der neuesten Diskussion eine Begriffsdifferenzierung vorgenommen. Nachhaltigkeit zielt darauf ab, die (Umwelt)balance längerfristig aufrecht zu erhalten. Zukunftsfähigkeit oder Resilienz geht weiter. (Der Begriff Resilienz kommt aus der Psychologie und meint die Kraftquellen, die ein Individuum hat, um schwierige oder sogar extrem belastende Erfahrungen zu überleben.) Sie setzt auf Veränderungen und Neu-Erfindung im Kontext der heutigen ökonomischen und ökologischen Krisen. Wie sieht dies konkret aus?

In der Drei-Millionen-Stadt Nairobi, der Hauptstadt Kenias, lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Bezirken ohne Infrastruktur und Stadtplanung. Der Ideenreichtum der Menschen ist dennoch schier unerschöpflich (siehe Tipps rechts). Kibera dürfte mit einer Million Menschen die größte informelle Siedlung Afrikas sein. Diese und andere Viertel sind auf den offiziellen Stadtplänen Nairobis weiße Flecken. Die Initiative Map Kibera wartet nicht auf die Stadtplanung. Junge engagierte Menschen haben begonnen, die weißen Flecken zu entschlüsseln. Mit Hilfe von Internet und Mobiltelefonen können nun die wichtigsten Infos über Schulen, Kinos, Geschäfte, Krankenhäuser, öffentliche Wasserstellen oder Toiletten abgerufen werden.

Kibera News Network startete 2010 mit 16 Jugendlichen. Sie machen Nachrichtensendungen über alles, was im Viertel passiert. Die Sendungen werden auf eine Website gestellt. Außerdem werden Public Viewings organisiert. Diese beiden Initiativen sind miteinander verbunden. Mütter haben in Kibera Schulen und Bibliotheken initiiert. iHub ist eine Schaltstelle etwa für die Vermittlung von Jobs und Vernetzung von Kulturprojekten. Die Initiativen bekommen zum Teil finanzielle und logistische Unterstützung aus reichen Ländern. Die Verantwortung tragen sie selbst.

Der Städteplaner Alfred Omenya fordert für seine Stadt Nairobi, was alle Millionenstädte brauchen: „In den einkommensschwachen informellen Bezirken sollten Planungsbüros eingerichtet werden, um den Menschen zu ermöglichen, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. Veränderung funktioniert nur durch gemeinschaftliches Planen. Die Regierung muss die Rahmenbedingungen schaffen.“

In Lateinamerika gibt es gute Beispiele dafür, dass renommierte ArchitektInnen mit Slum-Gruppen arbeiten. Sie sind nicht nur an städtebaulichen Erneuerungen interessiert und an „innovativen Wohnhausanlagen für Arme“. Sie haben vielmehr erkannt, dass das Zusammenspiel von Wohnen und Infrastruktur, Jobs und sozialen Kontaktmöglichkeiten gut funktionieren muss.

Die indische Aktivistin und „Slumexpertin“ Sheela Patel lebt in Mumbai. Es ist die Megacity schlechthin, meinen viele. Es ist eine Stadt der enormen sozialen Gegensätze: Die Hälfte der Bevölkerung hat keinen Wasseranschluss und lebt in Wellblechhütten. Gleichzeitig gibt es über 200 Diätkliniken. Mumbai ist die reichste Stadt Indiens und die dreckigste. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass die Belastung durch Luftverschmutzung so stark ist, als würde man jeden Tag zwei Packungen Zigaretten rauchen. Hier hat Sheela Patel bereits in den 1980er Jahren SPARC gegründet, heute eine der größten indischen Nichtregierungsorganisationen, die gemeinsam mit Betroffenen in über 20 Städten Projekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen umsetzt. Nichtsdestotrotz fordert auch Sheela Patel vehement den Staat auf, seinen Verpflichtungen nachzukommen. „Arme Menschen“, sagt sie, „zeigen ohnehin viel Initiative. Die Beschaffung einer Unterkunft in einem Slum ist Selbsthilfe. Mangelnden Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen kann sie nicht ändern, sie kann keine Besitzansprüche sichern oder den öffentlichen Verkehr verbessern.“

Sheela Patel beobachtet, dass die globale neoliberale Wirtschaftsordnung die Ungleichheit auch in ihrer Stadt immens verschlimmert hat. Trotzdem glaubt sie, dass es auch heute zahlreiche VerfechterInnen eines gerechten Systems sowohl in der staatlichen Verwaltung als auch in der Zivilgesellschaft gibt, die es zu stärken gilt. Dies trifft nicht allein auf Mumbai oder Indien zu, sondern auf alle Megacities in allen Teilen der Welt.

Brigtte Pilz ist Journalistin und Herausgebervertreterin des Südwind-Magazins. Sie lebt in Wien.

Globale Perspektiven – jederzeit, überall

6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper

12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe

12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)

voller Online-Zugang inklusive Archiv

Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo

6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper

12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe

12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)

voller Online-Zugang inklusive Archiv

Qualitäts-

journalismus schützen

Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.

Und das schon mit € 14 monatlich.

Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.