Wie Volkswagen die Maasai vertreibt

Seit der britischen Kolonialherrschaft wird das indigene Volk der Maasai in Tansania immer wieder aus seinen Gebieten verdrängt. Aktuell steht es durch ein riesiges Projekt des Autokonzerns Volkswagen zur Gewinnung von CO2-Zertifikaten unter Druck.

Bis zu 900.000 Hektar – annähernd die Fläche Kärntens – sollen künftig als Quelle international handelbarer CO₂-Zertifikate dienen. Der VW-Konzern und sein eigens gegründetes Joint Venture Volkswagen ClimatePartner planen, darüber Emissionen auszugleichen, die sie in ihrer Fahrzeugflotte bislang nicht einsparen konnten.

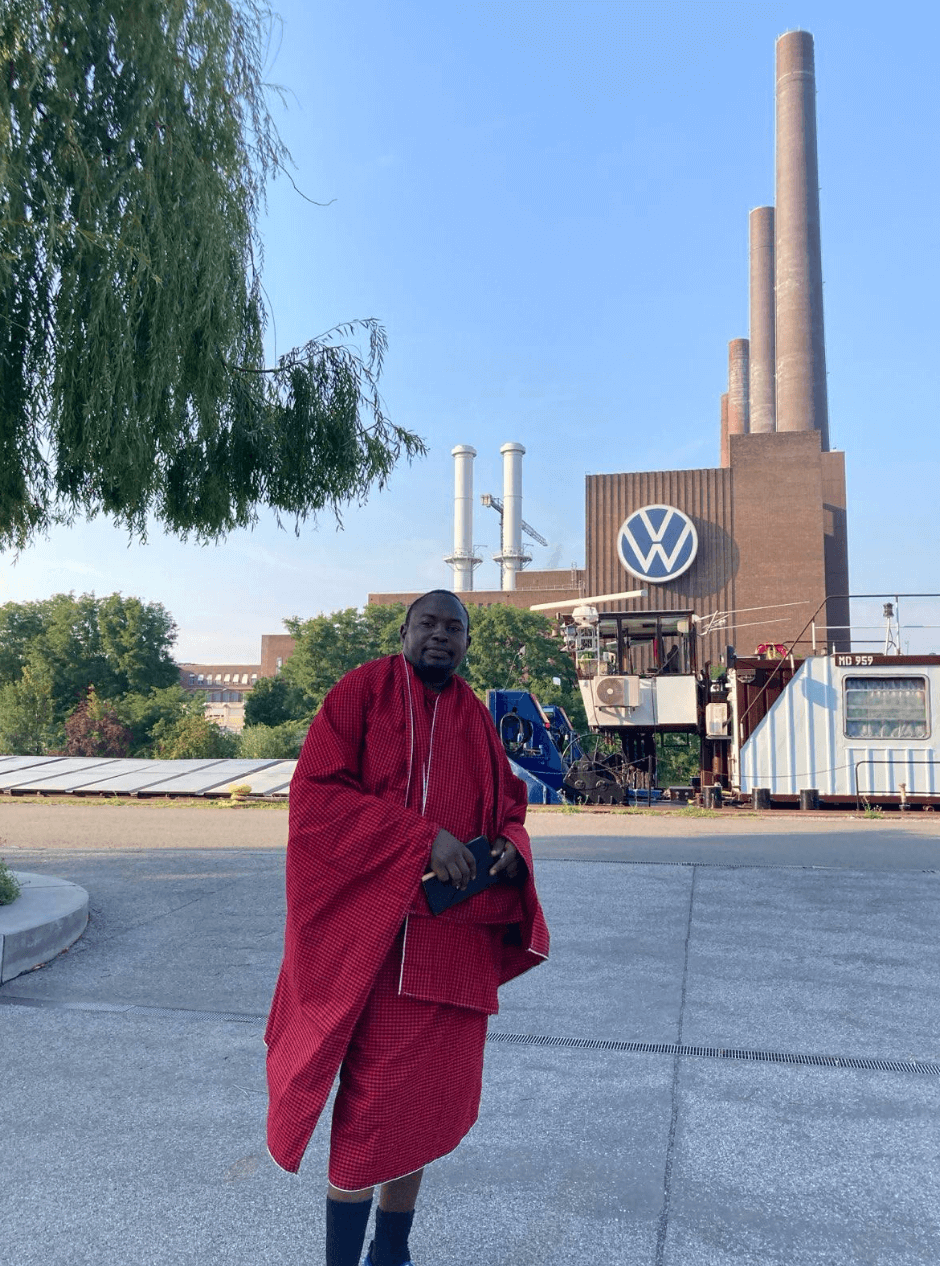

Genaue Daten zu Investitionsvolumen und Ertragserwartung gibt VW trotz wiederholter Nachfrage nicht preis. Als offensichtliche Verlierer:innen sehen sich aber viele Maasai, die in den betroffenen Gebieten halb-nomadisch leben. Im September war eine Delegation von ihnen auf Einladung des Maasai International Solidarity Networks, in dem u.a. das Welthaus Graz, die Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz und FIAN Mitglied sind, in Europa. Wie sich das VW-Projekt konkret auf das Alltagsleben der Maasai auswirkt, schildert Nkasiogi Lekakeny (deren Name von der Redaktion geändert wurde). Damit die Menge des generierten Kohlenstoffs exakt berechnet werden kann, werde sogar die Höhe des Grases genau vorgeschrieben. Dafür müssen die Maasai ihr Vieh alle zwei Wochen auf ein anderes Feld führen. Die übliche Praxis im Notfall Weideland mit anderen Nachbargemeinden zu teilen oder zu tauschen, könne so nicht mehr betrieben werden. „Das ist völlig unrealistisch“, empört sich Lekakeny: „Was meint VW denn, wie unser Volk unter den schwierigen klimatischen Bedingungen bis heute überlebt hat?“, fragt sie.

Projekt führt zu Konflikten

Tatsächlich haben die Maasai in den vergangenen Jahrhunderten eine komplexe halb-nomadische Kultur im Grenzgebiet von Tansania und Kenia entwickelt. Sie ist geprägt von einer solidarischen, ökologisch nachhaltigen Weidewirtschaft, einem engen Miteinander von Mensch, Tier und Natur. Das von Volkswagen unterstützte Projekt könnte dieses Gleichgewicht zerstören.

Auch unter- und innerhalb der Gemeinden hat das Projekt schon zu Konflikten geführt. Denn: Bei der Unterzeichnung des Vertrages, erhalten die Dorfgemeinschaften bis zu 50.000 US-Dollar. Einige Gemeinden haben das Angebot angenommen, andere wollen auf keinen Fall mitziehen.

„Wenn viele Dörfer einen Vertrag abschließen, kommt das einem Suizid für die Maasai nahe“, befürchtet die junge Aktivistin Naipanoi Ntutu (Name geändert). „Der VW-Vertrag läuft über 40 Jahre. Wer weiß, wie Tansania in 40 Jahren vom Klimawandel gezeichnet sein wird?“ Untersuchungen zeigen, dass die meisten auf natürlichen Ressourcen beruhenden CO2-Projekte hinter ihren Zielen zurückbleiben und ärmeren, ansässigen Teilen der Bevölkerung Nachteile bringen.

Wirtschaft vor Entwicklungspolitik

Der UN-Sonderberichterstatter für die Rechte indigener Völker hat ein fünfjähriges Moratorium für Kohlenstoffprojekte gefordert. „In der Zeit könnten wir Informationen zu solchen Projekten sammeln, uns austauschen, eine gemeinsame Position erarbeiten,“ unterstützt Anwalt Joseph Oleshangay, selbst Maasai, diesen Vorschlag. „Für uns ist Land zentral für unsere Wirtschaft, unsere Kultur, unsere Medizin und Religion.“ Mit dem CO2-Projekt würden zwar nicht die Landtitel an VW & Co. übergehen, aber die Verfügungsgewalt darüber.

„Warum löst ihr Umwelt- und Klimaprobleme, die ihr selbst verursacht habt, nicht bei euch?“, fragt Naipanoi Ntutu. „Wenn ihr die Maasai unterstützen wollt, fragt doch die Menschen, was sie wirklich brauchen.“ Entwicklungs- und Klimapolitik scheint vielfach weit von dieser einfachen Logik entfernt.

Frank Brassel ist freier Journalist in Berlin mit Arbeitsschwerpunkten Süd- und Mittelamerika und „Grüner Kolonialismus“, wozu man das VW-Kohlenstoffprojekt zählen muss. Er traf die Maasai-Delegation im September.

Globale Perspektiven – jederzeit, überall

6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper

12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe

12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)

voller Online-Zugang inklusive Archiv

Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo

6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper

12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe

12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)

voller Online-Zugang inklusive Archiv

Qualitäts-

journalismus schützen

Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.

Und das schon mit € 14 monatlich.

Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.