Mit dem wiedereröffneten Afrika-Museum scheitert Belgien einmal mehr an der Aufarbeitung des kolonialen Erbes.

Von Markus Spörndli, Brüssel und Tervuren

Das königliche Zentralafrikamuseum in Tervuren, einem Vorort östlich von Brüssel, ist neu eröffnet worden. Fünf Jahre lang war es geschlossen und sollte in dieser Zeit, ganz offiziell, „dekolonialisiert“ werden.

In dem Land, wo sich lange Zeit weder staatliche Stellen noch die breitere Öffentlichkeit bemüßigt sahen, die koloniale Vergangenheit kritisch zu reflektieren, scheint gerade ein Wandel stattzufinden. Zumindest auf den ersten Blick.

Das Museum war das letzte Kolonialmuseum Europas, erstarrt auf dem Stand der 1950er Jahre. Tausende ausgestopfte Tiere müffelten vor sich hin. Säuberlich nach „Stämmen“ geordnete kongolesische Artefakte türmten sich in Vitrinen. Dazwischen Skulpturen belgischer Bildhauer, die zeigen sollten, wie die Kolonisatoren die Zivilisation nach Afrika trugen.

Den belgischen Kolonialismus glorifizieren, das war das Ziel von König Leopold II., als er für die Weltausstellung von 1897 in Tervuren den Vorläufer des späteren Museums errichten ließ.

Grausame Herrschaft. Zwölf Jahre zuvor kam ein großer Teil Zentralafrikas in Leopolds Besitz. Was damals Freistaat Kongo hieß, war königliches Privateigentum. Doch die erhofften Erträge aus dem Elfenbeinhandel versiegten bald.

Kurz vor dem Bankrott des Königs erfand ein Schotte namens John Boyd Dunlop den aufblasbaren Gummireifen für Autos. Das war 1888. Die globale Nachfrage nach Kautschuk stieg schlagartig an.

In den kongolesischen Wäldern gab es dafür ein unendliches Angebot in Form von wilden Kautschuk-Lianen. Kautschuk wurde zur Steuer. Millionen Menschen ernteten praktisch nur noch Kautschuk, um die hohen Quoten zu erfüllen. Wer zu wenig ablieferte, wurde grausam bestraft, wenn nicht gleich erschossen.

Für Schriftsteller Joseph Conrad, der in dieser Zeit auf einem belgischen Handelsschiff den Kongo hinauffuhr, war dies der Grund, eine antikoloniale Novelle zu schreiben: „Herz der Finsternis“ (1899 veröffentlicht).

Für Leopold II. hingegen war das der imperiale Ruhm. Davon sollte auch seine Kolonialausstellung 1897 erzählen, die von hunderttausend BelgierInnen besucht werden sollte.

In einem weitschweifigen Park mit See bildete das von Versailles inspirierte Palais des Colonies das Zentrum. Highlight war das „afrikanische Dorf“, für das 267 KongolesInnen sich selbst spielen sollten. Sieben von ihnen starben an Grippe. Es war ein kalter, verregneter Sommer.

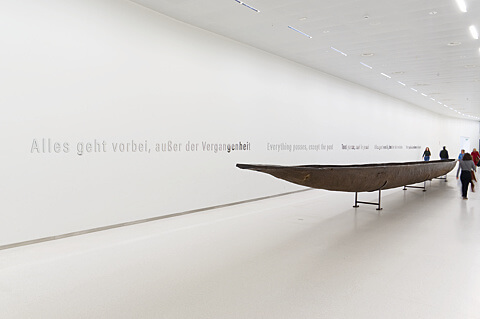

Fehlende Erinnerung. Der Gebäudekomplex in Tervuren heißt nun Königliches Museum für Zentralafrika, oder laut Logo: AfricaMuseum. Von außen sieht er immer noch gleich aus: abweisendes Gemäuer, viele Säulen, riesige Kuppel. Ein Stück links davon kommt der kubische, glasige Neubau in Sicht: Er ist voller Menschen, mehrere Schulklassen versammeln sich. Bevor man in die eigentliche Ausstellung gelangt, wird man über das neue Konzept informiert: Kritischer Blick auf die koloniale Sammlung, Einbezug einer afrikanischen Perspektive, Förderung junger afrikanischer KünstlerInnen.

Treppenstufen führen nach oben zum alten Kolonialpalast. Darin soll „Afrika“ neu erfahrbar gemacht werden. Beim Thema „Rituale und Zeremonien“ etwa werden „einschneidende Erlebnisse“ von der Geburt über die Heirat bis zum Tod abgehandelt. Zwischen Objekten aus dem alten Bestand hängen Bildschirme, auf denen KongolesInnen zu sehen sind, die aus ihrem Leben oder dem ihrer Vorfahren erzählen.

Die Kolonialgeschichte hingegen wird in einem der kleineren, randständigen Säle abgehandelt. Die Grausamkeiten der Kautschuk-Ausbeutung werden summarisch beschrieben, aber nicht konkret gezeigt. Kein Wort davon, dass 1919 eine belgische Kommission verlautbarte, die kongolesische Bevölkerung habe seit 1879 um die Hälfte abgenommen. Keine Zeile über die Schätzung des Historikers Adam Hochschild, wonach allein unter der Herrschaft von Leopold II. zehn Millionen Menschen zu Tode kamen.

Eine Museumsführerin mit kongolesischen Vorfahren, die diesen Job bereits vor der Renovierung machte, sagt: „Von der Form her ist die Ausstellung moderner, aber inhaltlich ist sie ziemlich gleich wie früher.“ Als Museumsangestellte will sie anonym bleiben.

Lumumba im Schatten. Nicht nur im Museum, auch in Brüssel findet sich weiterhin viel koloniale Nostalgie, eingeschrieben in die durchs Kautschukgeschäft finanzierten Prachtbauten, etwa den Königspalast, den Triumphbogen und etliche Boulevards. Und explizit koloniale Monumente wie das Kongo-Denkmal oder das Reiterstandbild von Leopold II. sind weiterhin an ihrem Platz – von offizieller Seite ohne ergänzende Information, ohne Gedenken an die Millionen Opfer.

Nur Graffiti von AktivistInnen erinnert daran. Der neu geschaffene Patrice-Lumumba-Platz ist der einzige öffentliche Ort Belgiens, der offiziell eine afrikanische, antikoloniale Perspektive bietet.

Lumumba spielte als Panafrikanist eine entscheidende Rolle, den heute als Demokratische Republik Kongo bekannten Staat in die Unabhängigkeit zu führen. Im Juni 1960 wurde er mit 35 Jahren der erste Ministerpräsident der neuen Republik. Wenige Monate nach Amtsantritt wurde er unter belgischer und US-amerikanischer Federführung aus dem Amt entfernt, inhaftiert, ermordet.

Viele Jahre kämpften AktivistInnen für den Lumumba-Platz. Doch auch diesbezüglich ist das Ergebnis ernüchternd: Es wurden ein paar Quadratmeter. „Wir wollten eine Statue Lumumbas und erhielten gerade mal eine Gedenktafel am Straßenrand“, kritisiert Anne Wetsi Mpoma.

Die Eltern der Kunsthistorikerin waren als Studierende aus der DR Kongo nach Belgien gekommen. „Erst meine Generation fordert wirklich Gleichberechtigung und Würde ein.“ Damit könne die belgische Gesellschaft und Politik noch immer schlecht umgehen. „Die Stereotype, die durch den Kolonialismus geschaffen wurden, sind weiterhin tief verankert“, sagt die 43-Jährige.

Mpoma war eine von sechs auserwählten Diaspora-VerterInnen, die die Dekolonisierung des Afrika-Museums ermöglichen sollten. In den Sitzungen stellten aber einige Museumsangestellte rasch klar, dass sie sie nicht als ExpertInnen anerkannten.

„Die Museumsleitung benutzt uns letztlich als Alibi“, sagt Mpoma. Der Einfluss der alten Kolonialisten sei weiterhin zu spüren. Insofern kann die angekündigte „Dekolonialisierung“ des Museums als gescheitert betrachtet werden.

Markus Spörndli ist freier Journalist in Nairobi und arbeitet vor allem für Schweizer Medien.